ゲームUXを向上させるための制作フローについて前編

みなさまはじめまして。UI/UXグループの山内と申します。

KLabにおけるゲームUXの取り組みについて2回に渡り書かせていただこうと思います。

前編となる今回は、ゲームUXとは何かということについて書かせていただきます。後編では、前編を受けて具体的にゲームUXをどう向上させるかについて書かせていただこうと思います。

UXを改善したいと考えているが具体的に何をするべきか悩んでいる方、他社のUXの取り組みを知りたい方のお役に立てれば嬉しいです。

そもそもUXってなんだろう

UX(ユーザーエクスペリエンス)という用語は1993年にドナルド・ノーマン博士が作り出したものです(博士がしばしばUXのゴッドファーザーと呼ばれるのはそのためです)。

博士はなぜUXという用語を作ったかについて、UX Week 2008にPeter Merholzさんとのインタビューで"ヒューマンインターフェイスやユーザビリティという言葉だけでは表せないことを表現したかった。- 中略 - しかしUXという言葉が広がるにつれ、UXという言葉はその意味を失いつつある"と言っています。

そして"UXはもっと根源的な、製品を使ったときの記憶"と説明します。

"ディズニーランドの行列を好きな人はいないが、ほとんどの人がまたディズニーランドに行きたいと思うでしょう。iPhoneの電話サービスが良くないなどいくつものフラストレーションがあっても、きっとiPhoneが好きでしょう。UXとは最後にその製品を好きと思うかどうかです"と話は続きます。

元来製品のインターフェースやユーザビリティ以外のインタラクションやシステムやグラフィックなどを表現するために作られた言葉は、2008年には"最後にその製品を好きと思うかどうか"と変化しています。技術的な視点から感情的な概念へと変化しており、サービスやゲームを作る立場である私たちは、ユーザーに最後に好きと思っていただくために具体的にどう取り組むべきなのかを考える必要があります。

UXとゲームUXの違い

UXは全ての製品を対象とした言葉ですので、例えば生活を便利にしてくれるプロダクトのUXと娯楽であるゲームのUXではまた意味合いが違ってくるはずです。

セリアホデントは、ゲームUXをユーザビリティとエンゲージアビリティと定義しました(セリアホデント、2019)。

ユーザビリティとは簡単に言うと使いやすさと分かりやすさです。

エンゲージアビリティとは、ユーザーが面白いと思うか、没入するか、という主観的なものを客観的に測定しようとするものです。

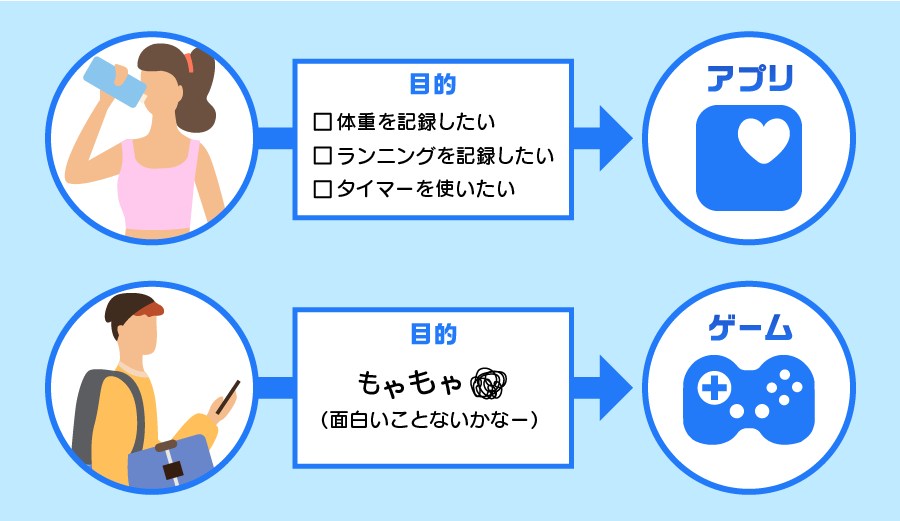

私は知らないお店に行くときにはGoogleマップアプリを開き、ランニングをする際はランニング記録アプリを起動します。それらは私の日々の目的をサポートしてくれるアプリですので、目的を満たす機能(現在地と目的地までの道順や過去のランニング記録)があり、使いやすければ満足です。

しかしゲームはユーザーの目的を探し当てるものではなく、目的を作り出す性質のものです(私はランニング中に速度や時間を記録したいと思っていますが、ゲームの中で入国審査官となって偽造書類を見破りたい※1と思ったことも宇宙船の中にいる裏切り者を発見したい※2と思ったこともありません)。

ゲームは何もないところから目的を作り出し、そこからさらに面白いことが必要で、このゲームは面白くないし熱中できないけど使いやすくて分かりやすいから毎日遊ぼう、と考えるユーザーは滅多にいません。

そういった観点から、ゲームUXにはユーザビリティだけではなくエンゲージアビリティが必要とする解釈は非常に分かりやすく、私も一時期ゲームUXの説明にこの表現を使っていました。

しかしエンゲージアビリティという言葉は、説明してもなかなか理解してもらえませんでした。エンゲージという単語がそもそもあまり馴染みがなく、また、しっくり来る対訳もないため、現在は"ユーザビリティと動機"という表現を使っています。

動機とUSP

ゲームをプレイする動機には様々な種類があるのですが、私はこれをUSP(ユニークセリングポイント)と言い換えることもできると思っています。

どうしてユーザーは他のゲームではなくこのゲームを選んでくれたのか。

どうしてユーザーはこのゲームを起動してくれたのか。

USPはマーケティング用語で、競合優位性と訳されることが多いようです。"ゲームのUSP"は、"他のゲームにはないこのゲームだけの強み"ということもできるかと思います。

ゲームを起動するだけで毎日もらえるログインボーナスも、ユーザーを動機づける方法として効果的でしょうし、他にも様々な動機付けのテクニックがあります。しかしUSPを無視してテクニックだけに走ってしまうと、損失回避のためにログインボーナスだけは受け取るがゲームは遊ばないなど、ユーザーが時間をいたずらに浪費するだけの状態になってしまう恐れがあります。

また、せっかくゲームを起動してもらっても、今月のログインボーナス、今日のログインボーナス、期間限定イベントのログインボーナス、と次々とポップアップが開き、やっと全て閉じたらムービーが流れ、新機能が開放された演出が走り、新機能を今は遊ぶつもりがないのに新機能のチュートリアルを進めないと何もできない...といったゲームを見かけることがあります。動機づけるテクニックだけではなく、ユーザーに一番体験してもらいたいことを大切にすればこういったことも防げるようになるのではないかと思います。

ゲームUXが何かについて動機とUSPを軸に書かせていただきました。次回は具体的にどう実現していくかについて書かせていただきます。

この方に記事を用意していただきました!

山内 豊

UI・UXグループ

このブログについて

KLabのクリエイターがゲームを制作・運営で培った技術やノウハウを発信します。

おすすめ

合わせて読みたい

このブログについて

KLabのクリエイターがゲームを制作・運営で培った技術やノウハウを発信します。